Partida Rol por web

Heraldos de la noche

1.5.1 Darhas, Tanara

- Portada

- 0.1 La taberna (off-topic)

- 0.2 Señores de Orhan

- 0.3 Casting

- 0.4.1 Quidel Snagoth

- 0.4.2 Eomann Ishaq

- 0.4.3 Raina Snagoth

- 0.4.4 Sammar T'hzorm

- 0.4.5 Esil Tahj Aras

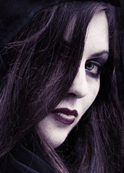

- 0.4.6 Saolèile Heleborn

- 0.4.7 Bahira In'aam

- 0.4.8 Borateo Borarson

- 0.4.9 Yssari Ranuei

- 0.4.11 Barule Kotuma

- 0.4.12 Eidos Duahan

- 0.4.13 Psique

- 0.5.1 Reglamento - Personajes

- 0.5.2 Reglamento - Magia

- 0.6.1 Ambientación - Historia

- 0.6.2 Ambientación - Geografía

- 0.6.3 Ambientación - Teología

- 0.6.4 Ambientación - Organizaciones

- 0.6.5 Ambientación - Personajes Célebres

- 1.1.1 Haalkitaine, Rhakaan

- 1.2.1 Breissit, Meluria

- 1.3.1 Artha, Danarchis

- 1.4.1 Sakcban, Uj

- 1.5.1 Darhas, Tanara

- 1.6.1 Omvit, Bodlea

- 1.7.1 Uskald, Nuyam Khom

- 1.9.1 Kyneroky, Quon

- 1.10.1 Talaus, Lys

Vigesimotercer día de la quinta fase de Orhan. Año 6051 de la Tercera Era.

El fétido aroma de la carne descompuesta penetró impúnemente en las fosas nasales de Saolèile Heleborn. Después de tanto tiempo todavía encontraba molestos ciertos aspectos de los rituales, o por lo menos del atrezzo. Su nuevo maestro, Tezhsar Mosase, seguía empeñándose en darle a todo una teatralidad que rozaba con el histrionismo con el evidente fin de impresionar a su joven pupila. Pobre iluso.

La inescrutable necromante siguió con los ojos cada uno de los movimientos de su mentor, registrándolos cuidadosamente en su mente después de filtrar lo necesario de lo innecesario. Prefería no enseñar las orejas de lobo todavía. Todavía podía exprimir al viejo hechicero. Sin inmutarse siquiera, le alcanzó el odre que sostenía con su mano desnuda cuando Tezhsar le hizo la señal correspondiente. Había aprendido a anticiparse a los movimientos del anciano, prueba clara de que el momento de buscar a alguien más provechoso estaba cercano.

En el centro de la habitación, sobre un altar con símbolos arcanos que Saolèile sabía eran del todo innecesarios, el cuerpo sin vida de un esclavo permanecía inmovil. La joven necromante había presenciado el mismo ritual cientos de veces pero seguía notando ese cosquilleo en la nuca y se le ponía la piel de gallina como la primera vez. Esperó con ansia el momento culminante, con los ojos llorosos a causa del acre humo de las antorchas fijos en el muerto, y se preguntó, una vez más, de dónde sacaría Tehzsar tanta materia prima.

El necromante bebió el contenido del odre y lo dejó caer al suelo pesadamente. Un líquido espeso se vertió lentamente mientras el hechicero ponía los ojos en blanco y empezaba a recitar una vieja letanía. Saolèlie reprimió un suspiro de resignación y decidió ignorar esa parte del espectáculo. Ignoraba por qué algunos eran incapaces de ver lo sublime de su poder e intentaban adornarlo con trucos de prestidigitador barato. Ella lo sentía con la misma fuerza o más sin tener que recurrir a viejos ardides.

El cántico aumentó de volumen, lentamente al principio y adquiriendo velocidad luego en un prolongado y diabólico crescendo. Estaba segura de que las palabras que salían de boca de su mentor no tenían ningún significado real y, como era habitual, siguió registrando cada uno de sus movimientos.

De los labios sin vida del cuerpo en el altar empezó a surgir un lastimero aullido que aumentó en intensidad junto con las palabras de Tezhsar, en una parodia de siniestro duetto. El crujir de las articulaciones acompañó la cacofonía que inundaba la sala a medida que el cadaver, antes sin vida, se erguia lenta y dolorosamente. Saolèile contuvo la respiración mientras presenciaba una vez más el milagro de traer a la vida a alguien. De robarle a la muerte, por lo menos por un tiempo, a uno de sus rehenes. Podía sentir la magia en estado puro recorrer el recinto como si fuera electricidad estática.

Tezhsar contuvo el aliento unos instantes y acto seguido descubrió una sonrisa desagradable y burlona. Su mirada nunca abandonó el cuerpo al que había insuflado vida, pero su voz se dirigía claramente a su pupila. Saolèile podría haberlo adivinado gracias al tono despectivo en cualquier sitio, pero el hecho de que fuera la única otra persona que había en ese lugar hacía las cosas aun más sencillas.

-Vamos, niña -le espetó en voz baja-. Demuéstrame que no he perdido el tiempo contigo. Impón tu voluntad sobre ese montón de huesos viejos.

El cadaver pareció responder al insulto con un sonido gutural y miró amenazadoramente a su creador. Flexionó lo que quedaba de sus dedos, perdiendo piel y carne descompuesta en el proceso, y dio un paso al frente.

El anciano no dejó de sonreir pero la joven necromante sabía que en caso de fallar ella, como había ocurrido en alguna ocasión, no tardaría él en tomar el control de la situación. Y ella tendría que soportar más burlas.

Saoèile no se adelantó ante la señal de su maestro. A pesar de la amenaza de burla, no necesitaba demostrarle nada a aquel anciano. No iba a responder a su vedada invitación a quedarse de pie frente a un cadáver en vías de animarse, o en vías de descontrol, sólo por impresionarlo. No tenía ningún deseo de adornar la pieza con ornamentos tan caros, como lo era poner en riesgo su vida, para un espectador que no valía la pena. Tezhsar podía comportarse como tantas criaturas sin cerebro cuyo único instinto es desplegar sus atributos más bellos frente a cualquier situación, sin siquiera poder medir su posibilidad de éxito, pero ella no. Saoèile valía demasiado como para rebajarse a aquella demostración tan barata de intenciones.

Lo que hizo fue sonreír. El blanco de sus dientes, a la tenue luz de las velas, brillaba tanto o más que sus hebillas y pendientes. Transformaba sus ojos en dos colores casi iguales, del mismo tenor oscuro, aunque eran notoriamente diferentes. Otras culturas hubieran incinerado un niño recién nacido que mantuviera una mirada dividida: no los Durának. Belleza es simetría: pero la belleza superior es la distinción, la unicidad. Las marcas distintivas que conservaran la armonía, que no fueran cicatrices al azar, transformaban al ser en lo que cualquier artesano aspiraba con su obra. Una escultura única, reconocible por sí misma. Inimitable. Ni uno ni mil ancianos valían la pena, porque el reconocimiento no era lo que Saoèile buscaba en su vida. Tenía conciencia de ser superior, de que no había otra igual, y una simple mirada le bastaba a cualquiera para saberlo. No necesitaba un show. Una pieza que es perfecta no necesita adornos.

Tampoco le contestó. Su voz era un lujo suficientemente desperdiciado ya como para continuar derramándolo. Concentró la mirada en el cadáver que se acercaba, a otro paso lento como el de un niño que recién camina. Miró la forma de su cuerpo, evaluándola sin temor aunque el despertado daba otro paso más en su dirección. La forma de sus hombros era fuerte, y formaba el triángulo necesario de su torso con el vértice en su ombligo. Su desnudez le permitía apreciar que las proporciones de sus pies y sus antebrazos correspondían con las de su virilidad. Lamentó por un momento la muerte de aquel muñeco tan armoniosamente proporcionado. Lamentó aún más que sus poderes no le permitieran evitar que la carne continuara cayendo de a pedazos, como tierra que se va sacudiendo de un cuerpo, porque aquellos huesos merecían más que un simple ritual. Merecían ser usados de forma acorde a su potencial.

Alzó la mano derecha. Las puntas de sus largas uñas, de forma perfecta, se recortaron entre la oscuridad y las luces tenues para interponerse entre el objeto de su atención y ella. Sus ojos observaron a través del arco que formaban sus dedos extendidos. Con la otra mano, se acarició el brazo que mantenía en vilo y empezó a correr hacia atrás la seda de su camisa. Su piel pálida marfilea, inmaculada, brilló en lo opaco que resultaba todo en aquella habitación. El humo aún la envolvía y, al encontrarse con su muñeca desnuda, se arremolinó en torno a ella como si quisiera condensarse en un brazalete. Pero no se había quitado los gemelos de plata ni mostrado su piel por histrionismo, o sólo porque sí. El mensaje hacia su maestro estaba claro. Sólo a cambio de algo, podía obtener otra cosa.

Los sonidos guturales llenaron la estancia. El cadáver, aquel hermoso cuerpo destruido y horrorizado por haber sido arrancado del vagar eterno, alargó la misma mano en dirección a Saolèile. Efecto espejo. Un muerto reanimado es un niño, sin conciencia, sin mente, que imita y que siente lo mínimo, que no tiene filtros, que ruge su inconmensurale ira por haber sido traído otra vez al dolor material. Es un cuerpo físico que no tiene mente ni alma, un animal sin humanidad, que responde por reflejo a la rabia con la que vuelve a nacer e imita todo lo que ve. Un muerto que puede sentir, no ver, los hilos que lo atan como se ata a un perro o a un caballo, las riendas que van desde su cuello hasta las manos de quien lo ha arrancado a los brazos del sueño eterno. La cólera y el desconcierto suelen dirigirse hacia cualquiera que esté a su alrededor, pero sobre todo hacia aquel. O hacia quien despliegue de nuevo, delante de ellos, las ondas del arcano poder astral.

Pero quien ha nacido esclavo, muere siéndolo, y su cuerpo reacciona de igual manera que en vida a la dominación. Bien, o mal.

Saolèile no brillaba, porque nadie brilla como Orhan cuando trata con la muerte. No se movía, ni sus cabellos volaban, ni cantaba con la ferocidad del poder. Permanecía de pie como una estaca, o un bello cuchillo que la mano de un dios ha clavado en el suelo. Las luces y el aroma se reflejaban e impregnaban en su ropa de cuero, sacudían la seda y llenaban sus sentidos, pero estaba abstraída. Todo el trabajo era mental. Toda la concentración era de canalizar, de saltar de su mente a su espíritu, y de vagar por aquellos planos sin perder ni un momento el dominio de su razón. Ése era el truco. El cuerpo que acababa de animarse ya había recibido la energía, y le faltaba su mente: ése era su lugar. Reemplazar su voluntad, asumiéndose como el segundo plano. Esa era la teoría de la triple existencia de la vida. Aquel cuerpo jamás volvería a contener un cuerpo astral.

El cuerpo físico se quedó quieto un momento. Saolèile dejó que su mente se desplegara, ayudada por el catalizador de su sangre y su aura. La energía, pues eso era en su base la magia, cruzó el aire y comenzó a ceñirse alrededor del cadáver de pie. Acariciante, en caricias tan precisas como agujas crueles clavándose en todo su rostro, intentó penetrar a los límites de los nervios muertos y lo que quedaba de la unión de sus músculos. Intentó instituirse como la mente y voluntad de un montón de carne que las había perdido al morir. Se ciñó, primero persuasiva, luego agresivamente, deslizándose como una cinta de terciopelo alrededor del cuello de su víctima.

Su mente dictó una única orden.

Abajo, esclavo.